Author Central と著者セントラル ― 2010/11/02

アメリカの amazon.com の著者ページ「Author Central」。

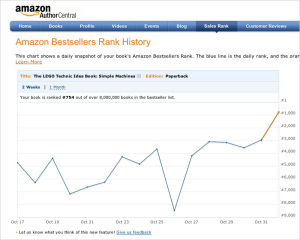

その管理画面(著者のみがアクセスできるページ)に、先日から「ランクヒストリー機能」が付いた。一定期間のランキングの変化がグラフで表示される。

上のキャプチャ画像は、「The LEGO Technic Idea Book:Simple Machines」の推移。

どういうペースで自著が拡散していき、落ち着き、終息していくのか、視覚化される。

昨日から「The LEGO Technic Idea Book」が3冊ともに急上昇。

「Simple Machines」は1000位内にランキングされた。たぶん、どこかの学校か塾、教室が、まとめて購入したのではないかと推測する。

それに伴い、「Toy Making」カテゴリで1,2,3独占ができたので、記念にパシャ。(^_^)

一方、日本の amazon.co.jp の著者ページ「著者セントラル」には、「ビデオ」機能が追加された(著者の写真の下方に表示される)。順次、アメリカのサービスが追加されるようだ。

しかし、「すべて」のタブを選択したときに「洋書」タブに含まれる本が表示されないバグは、まだ解消されていない。

ロボットたちのメンテ完了 ― 2010/11/03

我が家に里帰りしている「レゴエデュケーション展」用のロボットたち。

先週からひとつひとつメンテナンスを施した。

思ったよりは、へたれていない。しっかりした娘たちだ。ただし、無傷ではない。

写真で見ていこう。

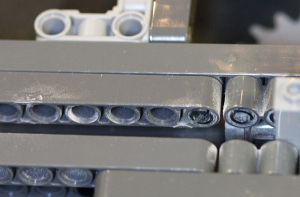

まずは摩擦による粉吹き系。上の写真と下の写真。

ここからは削れ系の写真3枚。

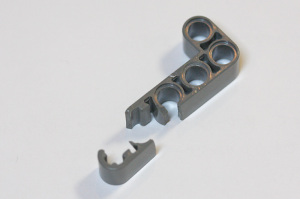

一番下の写真は「ピアノマン」で鍵盤を押すパーツ。構造上、軽い自重がかかった状態で鍵盤上を移動するのだが、それだけでもここまで磨り減る。

続いて、破断系。

力がかかる部分でもないし、周囲のパーツに傷跡はない。なので全く原因不明。

その他の修理箇所は次の通り。

・音も出るし動作もするが、何も画面に表示されないNXTが1台。

・音だけが出ないNXTが1台。

・回らなくなった(内部ギアが噛んでるわけではなさそう)モーターが1台。

・フィラメントが切れたライトブロック(電球)が3つ。

1台1台、故障したパーツや傷ついたパーツを取り換え、動きが渋くなった箇所があれば直し、プログラムの微調整を行い、きれいに清掃して、メンテ完了。

メンテが終わったロボットの段ボールにはこんなシールが貼られ、あらためて嫁ぎ先へ送り出す準備が整う。

プラスティディップ正式採用 ― 2010/11/04

ゴム被膜を作る塗料のようなもの。

約3ヶ月の試用期間を経て、LEt'sGo studioで正式採用となった。

ポイントは4つ。

【パーツを傷つけない】

これが本来の目的なので当然である。

【軽い力で作業ができる】

ゴムの摩擦でパーツをしっかり保持してくれるため、軽く握るだけで滑ることなく作業を行うことができる。

【はがれない】

思いの外、しっかりした被膜となり、多少荒っぽく扱ってもはがれてくることはなかった。

【劣化しない】

塗装面が磨り減ったり、ベタベタになったり、あるいは硬化したりすることもなく安定した状態を保った。

正式採用となったので、レゴブロックの作品製作に使うツールの多くに塗装した。

写真にあるように、樹脂製に置き換わっていた金属製ピンセットも再登場。樹脂製のピンセットは強度的に問題があった(しなりが大きくパーツをしっかり保持できない)ため、しばらくお蔵入りになりそうだ。

塗装方法もいろいろ試してみたが、今のところ以下の方法がベスト。

1. 塗装面の汚れや油分をベンジンなどで落とす。

2. 塗料をしっかり混ぜる。(私は竹串でぐちゃぐちゃかき混ぜている)

3. ペンチやピンセットの先端をドボンと塗料液に付け、1〜2秒待って引き上げる。

4. そのまま一滴、液ダレするのを待つ。

5. 先端を下に向けたまま、乾かす。

6. 表面が乾きはじめたところ(3〜5分ぐらい)で、軽く紙をはさんで「つかむ面」を平らにする。

7. 完全に乾くまで待つ。(1時間もあればほぼ乾く)

5のタイミングが少し難しいぐらいで、他に難儀するところはないはず。

失敗しても、何度でもやり直せるので心配無用。

乾かすときのために、こんな感じでレゴブロックでツールを作っておくと便利。

プラスティディップの問題点としては、「保存しにくい」という点が挙げられている。

これは、塗料の入っている缶を一度開けると、どんどん溶剤が気化するために起こる。一応ビニール製のフタが付属しているのだが、気休め(にもならない)程度のものでしかない。

この問題点は、容器を入れ替えることで解決する。

私の場合は、写真のような調味料用のビンを使っている。

本体はガラス製。フタはシリコンのパッキンの付いたアクリル製。

この容器に入れて3ヶ月経つが、現在のところ、劣化の兆しは見られない。

ターンテーブル作ってみた ― 2010/11/05

かなり昔、サンフランシスコのケーブルカーの終点(パウエルストリートだっけかな)で見た転車台の記憶が残っている。あれは確か車掌さんが自力で回していたような気がする。

そんなことを思い出しながら、電車が自力で動かす転車台(ターンテーブル)を作ってみた。

こちら。

電車の自重が軽いため前進するパワーが出ない。ちょっとした段差やレールのずれが乗り越えられない。

セッティングさえ決まれば、いつまででも動いているが、私の作品の中では、かなりセンシティブな部類のひとつだ。

撮影用のLED照明買ってみた ― 2010/11/07

メモ台 ― 2010/11/08

LDD4が出てます ― 2010/11/08

「LEGO Digital Designer」(略してLDD)のバージョン4が出てる。

こちら。

バージョン3で起こっていた「Macintoshで起動に失敗する(言語を英語にするとOK)」というバグが直っている。

もちろん、リアルに遊ぶのが一番楽しいけど、たまにはバーチャルでもお楽しみあれ。

パーツ考察 − 35【空気でポン】 ― 2010/11/09

7971とかに含まれている「空気でポン」システム。

BrickLinkでの名称は、「Air Blast Launcher」と「Air Blast Receiver」。

どんなものかと買ってみたが、良い意味でも悪い意味でも大味な動力システム。

上の写真の左のパーツを右の管に差し込んで、赤いポンプを押す。すると、左のパーツが吹っ飛ぶ。ホント吹っ飛ぶ。えらい勢いで吹っ飛ぶ。

実際、最初インスト通りに車を組んで、手でギュッとポンプを押したところ、すぐそばの壁にぶち当たり大破。ww

パッケージのイラストでは、赤いポンプを「足で踏め」と出ている。そうすれば、さらに勢いが増す。やだ、こんなの。

今まで、レゴブロックにはバネ動力の大砲など「飛び道具」がいろいろと出ているが、こんなに破壊的な勢いのものははじめて。「人に向けるな」どころではない。「人がいない広場でやれ」だ。少なくともせまい日本の家屋には向かないと思う。w

このまま消え去る可能性が高いパーツだけに、今のうちに「買い」という面もある。

さて、このパーツを何かに活用できないかと考えているのだが、正直思いつかない。

飛行機やロケットのカタパルトとか‥。だめだ、そのまんまだ。

LEGOでスピーカー ― 2010/11/11

レゴブロックでスピーカーを作ってみた。

ユニットは、秋葉原で買った5cmのフルレンジ。

最初は、タイムドメイン方式のものを作ろうと思ったのだが、いろいろな理由(隙間、重量、物量など)で一時断念。左右一体の密閉型を作った。

密閉型といっても、ユニットを取り付ける丸い穴はスロープブロックの組み合わせだし、すべての面でレゴ特有の隙間があるので「ザルのような密閉」の状態となっている。(^_^)

なお、中には吸音材が入っている。

入力端子は左右それぞれ「RCAピン」。

この端子が、1ポッチ1ブロック高に見事にピッタシ収まる。

一番苦労したのは、ユニットの固定。最終的には、ツメの出た1×2プレート(RCXのモーターを固定するのによく使うパーツ)でユニットのエッジをはさみ込む方法とした。

ちなみに音は「ほどほど」。

パソコンに付属してくるようなチャチなスピーカーよりはずっといい音だが、普段使っているスピーカーにはあたり前だが遠く及ばない。

「軽いプラスチック素材である」「隙間があちこちにある」「ブロックひとつひとつの中に小さな空間がある」「ポッチがある」こういった特性を活かした新しい音響理論でも作り上げないと、なかなかいい音は出てこないのかもしれない。

このスピーカーとは関係ないが、「Y杉さん」という方の「LEGOスピーカー製作記」は、本格的ですばらしくおもしろい。「よし、オレもレゴでスピーカーを作るぞぉ!」という方はぜひ参考にしていただきたい。

Idea Book Parts List ― 2010/11/12

The LEGO Technic Idea Bookの読者から、「足りないパーツをBrickLinkで買うためのパーツリストが欲しい!」という要望がいくつか届いたため、簡易的ではあるが制作した。

基本的なパーツ、電気系パーツ、特殊なパーツに分けて掲載している。

「LEGO Technic 虎の巻」「ブロックで作るキカイの本」の読者の方にとっても、ある程度は役に立つと思う。BrickLinkでパーツが見つからない場合などに活用いただきたい。

もっとも、日本の場合はすべてアメリカやヨーロッパからの輸入となってしまうのが残念である。

最近のコメント